A Francisco García Jurado:

Maestro, admirador, amigo y guía

de lecturas laberínticas

entre obras francesas e hispanas

La tradición en blogs, periódicos y revistas digitales de comentarios alusivos a los pulmones de los clásicos (grecolatinos) vuelve cada vez más cercanas este tipo de lecturas a un público no necesariamente especializado. Basta con pensar en el blog “Reinventar la Antigüedad. Historia cultural de los estudios clásicos” que desde hace ya varios años creó Francisco García Jurado, a quien dedico esta publicación. Suelo visitar y revisitar, junto a otros blogs filohelénicos o filolatinos, dicho espacio de lecturas amenas. Por eso, me permito pensar, metafóricamente, en la construcción de una Alejandría digital. Quizás es buena hora para hablar, a las expectativas del siglo XXI y los retos que esto implica para la filología clásica, de Alejandrías digitales. Más allá de círculos y hermetismos académicos, merece la pena visitar estos jardines cibernéticos, más cuando detrás de ellos existen humanistas cuyo amor y pasión por los clásicos les impide no trasladarlos hasta nuestros días, como quien entrega una rosa a quien nunca ha amado.

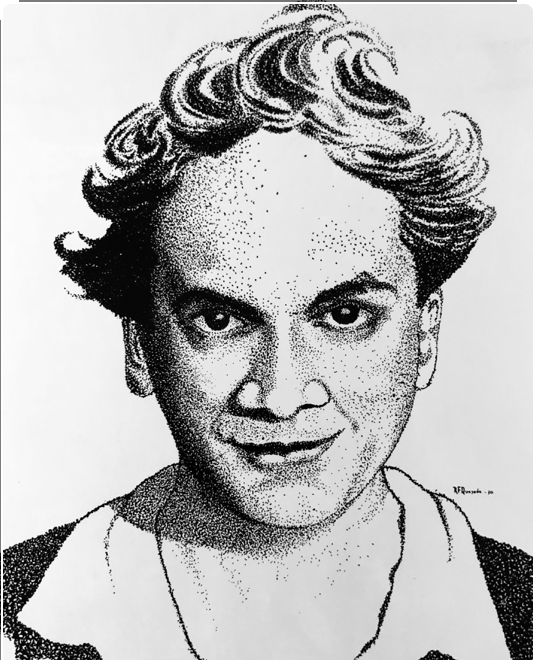

En esta ocasión, me permito ofrecer una modesta lectura respecto a la transmisión que la escritora e intelectual costarricense María Isabel Carvajal Castro, pseudónimo Carmen Lyra, realizó de la Odisea de Homero a partir del decadentismo francés, particularmente, mediante la figura del muy olvidado escritor Jules Lemaître, cuya época actual, con ciertas excepciones como las de 1) Andrea Giménez Bonete y su artículo “Nausíca y Telémaco: conexiones entre literatura y filología a través de dos cuentos de Jules Lemaître” publicado en 2019 dentro del ejemplar “Omnia ab his et in his omnia” de la Revista de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, autora también de la tesis doctoral Nausícaa y el episodio de los feacios de Homero a la literatura contemporánea defendida en 2022 en la Universidad de Murcia bajo la dirección de Mariano Valverde Sánchez y Esteban Antonio Calderón Dorda o 2) Adela Pineda Franco y su artículo “El afrancesamiento modernista de la Revista Azul (1894-1896): ¿Un arte decadente o una apología del progreso positivista?” publicado en 1998 en un número especial del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos dedicado a Francia y México, lo presentan en diversos lugares únicamente como crítico literario o a veces también como dramaturgo. De hecho, en el trabajo de Pineda (1998), Lemaître aparece dentro de una lista de escritores e intelectuales franceses que publicaron en la Revista Azul, pero que con el paso de los años cayeron en el olvido, aplastados, quizás, por la calidad de los textos de autores como Emile Zola, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Hippolyte Taine, Ernest Renan, Alfred de Musset, Guy de Maupassant, Leconte de Lisie, los hermanos Goncourt, Gustave Flaubert, Paul Bourget, Théophile Gautier, José María de Heredia, Alexandre Dumas, Charles Baudelaire, Jules Laforgue, Alphonse Daudet y Victor Hugo.

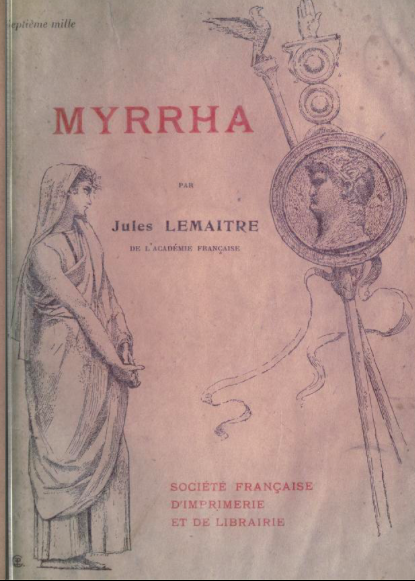

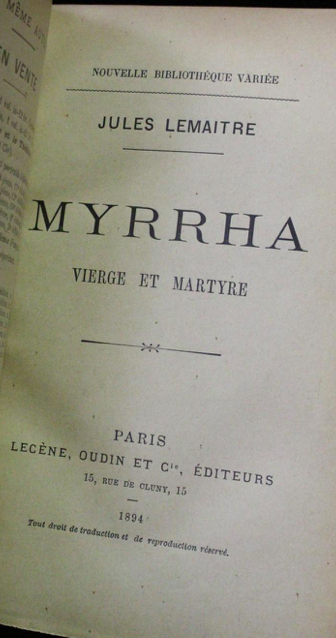

En 1894, Jules Lemaître publicó un libro, con 22 cuentos, titulado Myrrha. Vierge et martyre, entre los cuales, junto a otras figuras de la tradición mitológica griega, en particular la homérica, aparece de segundo el texto “Nausicaa”, en cuyo inicio leemos lo siguiente: “Après qu’il eut percé de ses flèches les prétendants, l’ingénieux Ulysse, plein de sagesse et de souvenirs, coulait des jours tranquilles dans son palais d’Ithaque. Tous les soirs, assis entre sa femme Pénélope et son fils Télémaque, il leur racontait ses voyages et, quand il avait fini, il recommençait” (p. 43). Tal apertura, de la mano con Giménez (2019), quien a su vez recurre a la traducción española del libro Palimpsestos. La literatura en segundo grado (1982 / 1989) del teórico francés Gérard Genette, coloca al lector en la tradición retórica de la prolepsis, pues el narrador comienza su trama discursiva posterior a los cantos XXIII y XXIV de la Odisea de Homero.

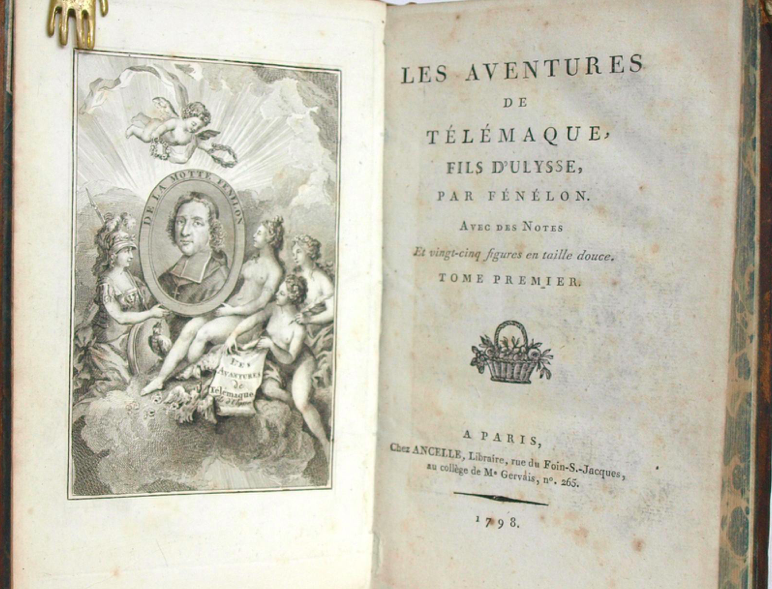

Este Ulises de finales del siglo XIX francés nace a partir de la pasión y conocimientos de Jules Lemaître por François Fénelon, en especial de la famosísima novela Les Aventures de Télémaque, fils d’Ulysse (1699), la cual analizó en sus cursos e incluyó en sus trabajos de crítica literaria. Asimismo, tales datos ayudan a comprender la estética decadentista por la que se termina inclinando el cuento de Jules Lemaître. Asimilar este marco metodológico respecto a los procesos de escritura creativa servirá para escudriñar algunos aspectos acerca de un cuento de Carmen Lyra. Al final del texto de Lemaître se lee lo siguiente : “Sur son canot réparé à la hâte, sans regarder derrière lui, le vieux Télémaque regagna la haute mer” (p. 57). Este no es el Telémaco de Fénelon, pero sí mantiene la idea del viaje y sus aventuras. Por eso, desde mi punto de vista, al mejor estilo de una episteme posmoderna, desdobla los papeles narratológicos y convierte al hijo de Ulises en su propio padre, aunque ya no astuto ni muchos menos πολύτροπος (polytropos), como gran parte de la tradición y transmisión homérica nos lo han heredado u ofrecido; este es un Telémaco/Ulises algo tonto y desubicado, por eso, al final, hasta la propia Circe ya no lo soporta (en palabras de Giménez, 2019, p. 43, estamos frente a un Telémaco “poco despierto”).

Lo anterior explica, desde un punto de vista estético, por qué el cuento no termina con un final feliz como lo deseaba su madre; Telémaco acaba viejo y dejando abierta la incógnita del viaje, lo cual, puedo aventurarme a decir (aunque ya aparecía en Eurípides y Sófocles, quienes utilizaron términos como “σοφός” en un sentido burlesco), quizás dejó las puertas abiertas para la amplia lectura decadentista que va a tener Ulises en gran parte de las literaturas escritas en lengua castellana (España e Hispanoamérica) desde mediados del siglo XX, dinámica que le abre un espacio distinto y de exploración a Penélope.

Por ende, incluir el nombre de Carmen Lyra dentro de lo que podemos llamar “complejas transmisiones homéricas” expande la importancia de las lecturas laberínticas en clave de lector activo y del mercado de ideas del mundo francófono al hispanoparlante, a manera, quizás, de C y B: A. Sin duda, este tipo de miradas adquieren un valor metodológico cada vez más amplio en el siglo XXI frente a lecturas tradicionales y positivistas, todavía insistentes en trabajos de algunos investigadores y docentes universitarios. Cuando hablamos de la obra literaria de esta autora costarricense pensamos normalmente: 1) en sus textos de literatura infantil, pues es la imagen canónica que se ha construido de ella y de su escritura en ciertos círculos académicos a lo largo de los años y 2) en algunos de sus textos de carácter político o los que algunas personas comienzan a denominar “feministas”.

No existen trabajos que hablen de la tradición clásica en la obra y en el pensamiento de Carmen Lyra, tarea necesaria de cubrir. Sin embargo, tengo conocimiento de la ponencia “El Uvieta de Carmen Lyra: la transgresión de Sísifo en la literatura costarricense” presentada por mi profesor Manuel Alvarado Murillo en el III Congreso Internacional de Estudios Clásicos en México realizado en 2011 en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero lamentablemente, según mis búsquedas, el texto escrito no se encuentra publicado y de un trabajo (desconozco si ya finalizado y sobre qué tema en específico, pues las últimas noticias las recibí en 2023) que se encontraba o encuentra realizando mi profesor Minor Herrera Valenciano. Por tanto, esta publicación viene a ofrecer una breve luz en cuanto a esa faceta tan poco conocida de la escritora costarricense y a su vez, provocar la siguiente interrogante: ¿cuántas caras más de esta autora nos hace falta todavía descubrir y abordar?

Carmen Lyra escribió, en 1914, un cuento (dedicado a María Teresa Obregón, esposa, ya para aquel entonces, del reconocido profesor costarricense Omar Dengo) bajo el título “La tristeza de Nausicaa”, aunque inédito (— eso creo por el momento —) hasta 1926 en el volumen 12, número 9, de la emblemática revista Repertorio Americano (pp. 139-141), el cual, siguiendo las dinámicas anteriores, no tiene, necesariamente, su raíz de contacto en la Odisea de Homero, como lo pensaría un lector así llamado pasivo, positivista o tradicional, sino en la lectura y adaptación del cuento “Nausicaa” de Jules Lemaître. Para ello, debemos tener claros tres asuntos:

1.El título del cuento de la escritora costarricense ya nos da una muy importante pista. Por un lado, nombra a la hija de Alcínoo igual a como lo hace el escritor francés: “Nausicaa” y por otro, el sujeto “la tristeza” responde a la estética francesa decadentista de la cual Lyra parece ser muy consciente.

2. Debido a que podría ser bastante peligroso aventurarse a hacer estas propuestas sin presentar pruebas algunas, es necesario decir que Carmen Lyra conocía la lengua francesa a la perfección y por eso, no es para nada una casualidad (podrían añadirse más pruebas) que el 30 de marzo de 1919, en el periódico La semana, año 1, número 35, aparezca una traducción suya al castellano del cuento Les roses du jardin bleu (1887) del escritor francés Catulle Mendes. Frente a estos hallazgos, es preciso asegurar que Carmen Lyra leyó los cuentos de Jules Lemaître en francés, lengua conocida por intelectuales centroamericanos destacables de la época.

3. En una especie de epígrafe de su cuento, Carmen Lyra coloca lo que quiero denominar una “granada textual”, pues es al lector activo a quien le corresponde detonarla: “(Al margen de la Odisea. Imitando a LEMAITRE)” (p. 130). Si hasta este punto existían dudas, ya no tienen por qué haberlas.

Todo este panorama, a su vez, no debería quedar cerrado por los siguientes aspectos:

1) Encuentro imprecisiones que es necesario anotar, por ejemplo, Carmen Lyra llama a Ulises “el héroe troyano” (p. 130), lo cual, si no se lee con cuidado y con conocimiento de lo que implica la transmisión del rey de Ítaca, podría crear otra tradición ficticia de este personaje en otros escritores. Esto es un asunto interesantísimo de abordar, según lo hice en 2021 con Fernando Contreras Castro, quien en su novela Los Peor (1995) no recurre a las sirenas que aparecen en Homero, sino a las de la tradición de la literatura infantil y en gran parte de la literatura medieval. Infiero que presentar a Ulises como héroe troyano es un problema de redacción, pues en otras ocasiones se refiere a él siguiendo parte de la tradición homérica y mediante diferentes epítetos halagadores.

2) El manejo de diferentes epítetos en el cuento costarricense le otorga tonos narrativos estéticamente muchísimo más bellos que los del cuento francés. Esto me permite asegurar una lectura de la Odisea por parte de Carmen Lyra, no sé si en francés, aunque lo más seguro es que fuera la traducción al castellano de Segalá y Estalella, cuyas ediciones han llegado hasta Costa Rica en grandes cantidades.

3) Jules Lemaître muestra conocimiento de la tradición homérica de François Fénelon para poder romperla, pero Carmen Lyra maneja la tradición decadentista de Jules Lemaître, quizás no tanto para romperla, sino para jugar con ella y reproducirla a su manera; en su caso, es totalmente necesario que las descripciones sean más intensas y a veces con tonos más dramáticos debido a que podríamos decir que el mayor protagonismo se encuentra en los personajes femeninos, los cuales, aparte, son más. Aunque esto sucede, particularmente, con Penélope y Nausicaa, quien no en vano muere. Es necesario que ella muera quizás de amor (no lo sabemos, las tensiones narrativas del cuento le dan espacio al lector para que rellene las posibilidades) porque esto le permite a Lyra, por un lado, mostrar el lado sensible y a su vez trágico de su Ulises (quien no ama a Penélope, vive infeliz tras haber dejado a quien parece ser el amor de su vida: Nausicaa) y por otro, mostrar un interés por la corriente estética de la femme fatale, canónica en la época, como parte del movimiento decadentista francés cuya red dialógica respecto a la transmisión de textos y personajes de las literaturas griega y romana ha sido importantísima y debe seguirse desarrollando en más trabajos, particularmente en literaturas como las centroamericanas, tan poco trabajadas desde estas vertientes.

*La imagen de la portada es «Ulises (Odiseo) y Nausicaa» de Michele Desubleo.