Si bien es cierto, el título de este artículo divulgativo remite a un tema muy extenso y del cual podrían dilucidarse diferentes aspectos y perspectivas, me limito a ofrecer una lectura a partir de experiencias personales, que he escuchado en voz de personas cercanas, lecturas y a partir de un análisis, lo más objetivo posible, de ciertas dinámicas literarias dentro del mundo de las así llamadas nuevas tecnologías y redes digitales, el periodo pandémico y postpandémico, la caída de la ciudad letrada, la Neoedad media (como metáfora) y otros términos más que engloban, en su semántica, periodos con un panorama que resulta poco favorable (por más utópico e idealista que se intente ser): de crisis políticas, espirituales, educativas, culturales, intelectuales y éticas.

Para ir aterrizando en el tema que aquí me convoca, es necesario señalar que resulta imposible homogenizar un modelo de lectura y de enseñanza literarias en el siglo XXI, pues existen varios (según países, centros educativos e individualidad de cada lector [intereses, gustos y horizonte de expectativas]). No obstante, me ocupo más de un modelo que parece ser más común, tal vez ya canónico (por qué no), durante los últimos años — aunque tengo claro que mucho de ello posee raíces desde el pasado, por ejemplo la censura —. Me refiero a un tipo de lectura y enseñanza que reducen las literaturas a un artificio ideológico y que por ende, desplaza a un plano secundario, terciario o más, temas de estética, vinculados, entre otros, con la belleza y la provocación de emociones y sentimientos que pueda gestar, más o menos en palabras de Hegel, la manifestación sensible de las ideas.

Con esto no pretendo decir que la ideología no pueda convertirse en estética o viceversa, todo lo contrario, pues parte de su matriz filosófica podría ubicarse en el trabajo equilibrado entre la emoción, la palabra (incluido el universo de los símbolos, lo sagrado y lo mítico) y lo que va más allá de los códigos de la escritura (la música, por ejemplo [otro código retórico muy importante] y el ritmo), asunto, me atrevo a decir, más notable en poesía, cuyo horizonte de producción quizás es el más difícil de todos (cuento, novela, drama, ensayo [que en sí mismos pueden incluir un lenguaje poético]), justamente con el enfrentamiento profundo con el vértigo, el vacío, los multiuniversos del lenguaje y poetizar la realidad o hacer del lenguaje, mediante el asombro, una realidad dentro de la ficción. Simplemente, no deberíamos reducir las literaturas a una ideología, pues según códigos de escritura, habrá, en mayor o menor grado, capas ideológicas dentro de los textos, incluso provocadas por los saberes, vacíos o prejuicios de cada lector.

Dicho esto, me preocupa ver un aumento, cada vez mayor, en editoriales, universidades, instituciones de premiación y diferentes entidades relacionadas con el arte, la cultura y la educación que reducen la literatura a un artificio ideológico (en muchos casos con fondos públicos y no utilizando la vara para medir a todos por igual). Esto ha provocado una mal entendida y absurda “democratización literaria” de la cual llegué a sentirme atraído en cierto momento de mi vida, pero que al sumergirme cada vez más en la intimidad de los clásicos de mi biblioteca personal, lo que incluye, en su mayoría, autores antiguos, particularmente griegos (con ciertas excepciones latinas, como Catulo, Propercio, Virgilio, Horacio, Ovidio, Marcial, Séneca, Marco Aurelio y Lucrecio), pero también modernos (quizás de Cervantes en adelante [ya en el siglo XX uno duda si brincar o no al XXI debido a un retroceso enorme e impulsado por Facebook y muchos medios digitales sin filtros algunos], pues no me considero lector de textos de la literatura medieval) y todo lo que implican las dinámicas complejas de recepción de estos autores, me he retirado lo máximo posible. Allí huele rancio.

Prefiero creer más en el rito del silencio que en el culto a los ruidos y espectáculos de quienes hoy no pueden publicar un poema sin antes postear una foto suya al mejor estilo de un narcisista. ¿Quieren que la gente lea poesía o que rindan culto a sus imágenes? ¿Escriben para el aplauso y la obsesión por los likes o por compromiso y necesidad antropológica? No creo poder responder tales dudas, pues además me harían entrar en un pesimismo más hondo. Y ni qué decir de jóvenes que sin llegar ni siquiera a los treinta ya se creen, con su enorme arrogancia, los Virgilio, Borges, Cervantes, Darío, Rimbaud y Pessoa del siglo XXI. O autores y editores mafiosos apoyando dictaduras y movimientos neofascistas para extraer ganancias de ello.

Desde un punto de vista ético, me alarma ver cómo en espacios literarios, de enseñanza y culturales se tiende a ponderar el artificio ideológico por encima de la calidad de un texto (A es amiguísimo mío, B tiene un currículum muy grande, C realiza festivales y encuentros literarios, D es o fue docente de esta institución y entre otras letras más para las cuales el abecedario no alcanza). Ser buena persona, realizar encuentros literarios, ser docente universitario, tener cargos políticos, tener mucho dinero y ser un gestor cultural no implica ser un buen escritor; aunque se puede lograr, difícilmente sucede. Además, aclaro, el exceso de vanidad entorpece más las cosas.

El siglo XXI está formando máquinas que buscan ideologizar, a manera de artificios, las diferentes literaturas más allá de lo que ya mencioné en relación con el lenguaje y la estética. Incluso, estudiosos de la literatura están creando, quizás sin saberlo, un modelo de lectura ideal y bastante pobre. Aquí recuerdo las palabras del profesor Juan Luis Conde en una de sus brillantes conferencias, quien decía que en los últimos años, en los proyectos de investigación, con tal de ser financiados, sobresalen palabras provenientes del mercado angloamericano, entre ellas: «inclusivo», «cognitivo», «discriminación», «poscolonialismo», «igualdad» (y sumen todas las que quieran). Esto mismo pasa en literatura. Ocurre, por ejemplo, en los veredictos de jurados cuyas justificaciones dejan mucho qué pensar. Cualquier persona puede indignarse al ver que muchos veredictos de premios literarios son de carácter totalmente ideológico y por eso no mencionan absolutamente nada en cuanto a la calidad de los textos: 1) cómo están escritos, 2) qué tanto juegan, se acercan o reaccionan a las diferentes tradiciones literarias y 3) qué pueden aportar más allá de un tema.

Encuentro, además, convocatorias de premios que ya limitan el público receptor, tras poner mecanismos mediáticos de interés. También, comentarios de libros, sea prólogos, contraportadas, reseñas o artículos académicos, en donde abundan una cantidad enorme de verborreas y términos rimbombantes que de base epistémica no poseen nada, pues sólo evidencian una carencia de atención, sin ni siquiera saber que muchos de los aspectos que mencionan como “sobresalientes”, “decolonizadores”, “que rompen o fragmentan el canon [como si sólo existiera uno]”, «subordinados», «pornográficos”, “vanguardistas”, “pioneros”, “contrahegemónicos”, “antirracistas”, “iniciadores”, «trans», «ecologistas», etc, ya existían desde antaño y quizás bien desarrollados, desde el propio lenguaje y sus complejidades. Por último, ubico personas haciendo libros en donde pueden aparecer hasta 800 poetas únicamente por pertenecer a una categoría así llamada marginal. La intención de visibilizar está muy bien, pero más importante, todavía, es determinar si esos 100, 200, 500 o más poetas poseen calidad como para ser agregados en una especie de memoria literaria. De lo contrario, amigos, estamos ante una epidemia o comunismo de poetas, oficio que merece respeto.

Este panorama ha provocado que personas, lo digo verdaderamente por experiencia, estén más obsesionadas por ser primerizas en algo (un tema, por ejemplo) y por tener más libros y likes que los demás, que por escribir bien. Hay una cultura de la velocidad, el mercantilismo, la competencia desmedida, el culto a la imagen y de lo banal. Debería interesar más la calidad que la cantidad o bien no llegar primero ni estar obsesionado con ello, pues eso es materia del ego (y aquí es notable la necesidad de purificar el espíritu, ¿qué tanto están afectando las crisis espirituales a las personas?), sino con elegancia. Aunque esto realmente se ha perdido y ya sólo quedan restos de ello.

Por fuerte que suene todo lo que estoy comentando, es lo que proyectan gran parte de los espejos rotos del siglo XXI. No podemos evadir tal caos. Por tanto, los propios escritores deben comenzar a levantar sus voces, cuestionar este tipo de actos más allá de grupos cerrados, dejar de lado las hipocresías, reconstruir la utopía para creer en un cambio y si bien las personas quieren y desean escribir en lenguaje así llamado inclusivo y tocar asuntos que hoy predominan por su carácter más ideológico que por su calidad, por ejemplo, acerca de temas vinculados con la pandemia, las postpandemias, las migraciones, las guerras, los feminismos, los exilios, los movimientos LGBTIQ+, entre otros tantos más, cuyas obras mediocres abundan, pues ánimo, háganlo, pero con calidad (si es que acaso todavía existe cierto respeto hacia el público lector). Y cuando hablo de calidad, por ejemplo, pienso, entre otros, en Catulo, quien no necesitó que se refirieran a él con términos absurdos y rimbombantes del mercado angloamericano, como abunda hoy, para medir la calidad de su obra y provocar ventas. De eso se encargó el tiempo, así como espero se encargue de acabar con esta pesadilla literaria que estamos viviendo, pero que intento olvidar leyendo poemas que incluso siendo vanguardistas para su tiempo, entendían, por encima de todo, la complejidad del trabajo con el lenguaje y la creación de imágenes que me ayudan a seguir creyendo en el vellocino de las palabras:

LXXX

Quid dicam, Gelli, quare rosea ista labella

hiberna fiant candidiora nive,

mane domo cum exis et cum te octava quiete

e molli longo suscitat hora die?

nescioquid certest: an vere fama susurrat

grandia te medii tenta vorare viri?

sic certest: clamant Victoris rupta miselli

ilia, et emulso barba notata sero.

LXXX. Quid dicam, Gelli, quare rosea ista labella

¿Qué quieres, Gelio, que te diga?

¿Por qué tus labios rosas

se te ponen más blancos que la nieve invernal

cuando de casa, de mañana, sales

y cuando la hora octava

de una larga jornada te despierta

de una siesta agradable?

No sé qué ocurre exactamente. ¿Es cierto

—como murmura el vulgo—

que devoras aquello

que hay grande y tieso en la mitad del hombre?

Sí, es verdad: lo proclaman

las cachas derrengadas del pobrecito Víctor

y tus labios marcados por el suero ordeñado

Notas aclaratorias

*El texto en latín es tomado de la edición de Catulo de José Carlos Fernández Corte y Juan Antonio González Iglesias, publicada en 2006 por la editorial Cátedra y la traducción al castellano es del poeta español Aníbal Núñez, por ser una de mis favoritas y fue tomada de Obra poética I y II, Fernando Rodríguez de la Flor y Esteban Pujals Gesalí (eds.), Hiperión, 1995.

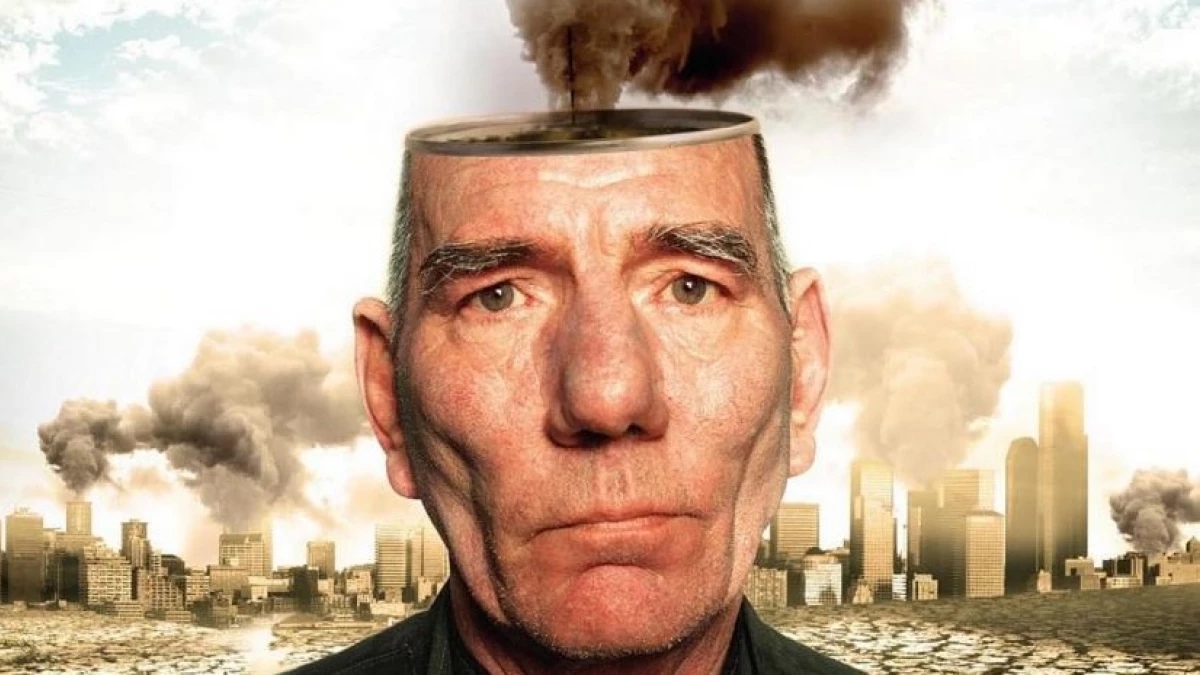

*La imagen de portada es tomada del artículo de periódico «Seis motivos para creer que vivimos en la era de la estupidez»